Ein blauer Gecko erobert die Terraristik

Sonntag, 14. April 2019

Obwohl die afrikanischen Zwerggeckos der Gattung Lygodactylus in der Terraristik nicht ganz so stark verbreitet sind wie die benachbarten madagassischen Phelsumen, gibt es mindestens einen Vertreter unter ihnen, der es sehr wohl mit der Farbenpracht der Phelsumen aufnehmen kann: Lygodactylus williamsi! Dieser 1952 erstmals von Arthur Loveridge beschriebene Zwergtaggecko wird aufgrund der Farbenpracht der männlichen Individuen im deutschsprachigen Raum als „Himmelblauer Taggecko“ oder auch als „Türkisblauer Zwergtaggecko“ bezeichnet und macht diesen Namen alle Ehre.

Als sogenannter Mikroendemit ist Lygodactylus williamsi in nur wenigen Gebieten Tansanias anzutreffen. Die Naturreservate Kimboza Forest und Ruvu Forest bieten mit einer Grundfläche von 4 km2, beziehungsweise 30 km2 einen Lebensraum, der gerade mal einer Fläche von 5 Fußballfeldern entspricht. Zwei weitere Fundorte sind im naheliegenden Muhalama und in Mbagalala beschrieben.

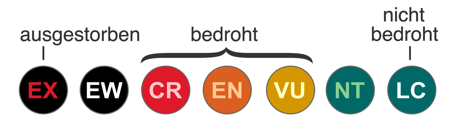

Lygodactylus williamsi bewohnt dort ausschließlich Schraubenpalmen (Pandanus rabaiensis). Mit ihren scharfrandigen Blättern bietet diese Pflanzenart den auffälligen Geckos Schutz vor etwaigen Prädatoren. Pandanus rabaiensis wird auf der Roten Liste der IUCN als ’near threatened’, also als „potentiell gefährdet“ eingestuft - sein bunter Bewohner seit wenigen Jahren sogar als ’critically endangered’ also „vom Aussterben bedroht“!

Da alle Arten der Gattung Lygodactylus zusätzlich zu ihren Haftzehen paarig angeordnete Haftlamellen unter der Schwanzspitze besitzen, werden sie gelegentlich auch als Haftschwanzgeckos bezeichnet.

Die Lebenserwartung von Zwergtaggeckos beträgt durchschnittlich 6 bis 9 Jahre. Die intensiv blaue Färbung der männlichen L. williamsi wird im zunehmenden Alter dunkler. Beide Geschlechter zeigen keine signifikanten Größenunterschiede auf, wobei der farbliche Geschlechtsdimorphismus in der Regel sehr stark ausgeprägt ist. Im Gegensatz zu den türkisblauen Männchen schimmern die weiblichen Tiere nämlich grün-bronzefarben. Der Bauch des Männchens ist im Kontrast zur restlichen blauen Färbung intensiv gelb-orange gefärbt.

In der Regel erreicht L. williamsi eine Gesamtlänge von rund 60-80 mm. Die Kopf-Rumpf- Länge beträgt dabei durchschnittlich nur 42-46mm. Ausgehend von der Nasenspitze erstreckt sich ein dunkler Seitenstreifen über die Augen bis hin zum Hals. Auf dem Kopf tragen die Tiere eine V-förmige Zeichnung, die in jeweils einen schmalen, dorsal zum Seitenstreifen liegenden Längsstreifen übergeht. Unter dem Augenstreifen verläuft parallel ein weiterer dünner Längsstreifen. Zusätzlich besitzt jedes einzelne Tier einen charakteristischen Schulterfleck und ein Flankenmuster, die gemeinsam eine unverwechselbare Identifikation des Individuums ermöglichen.

Eine eindeutige Geschlechtsbestimmung anhand der Färbung ist allerdings besonders in Gruppenhaltung in Frage zu stellen, da bei konkurrierenden Männchen das unterdrückte Tier farblich oftmals nicht von den Weibchen zu unterscheiden ist. Dies ermöglicht es den rangschwachen Männchen Revierkämpfe zu vermeiden. Bei juvenilen Tieren entspricht die Farbe der beiden Geschlechter dem Aussehen der Weibchen.

Artenschutz

Obwohl L. williamsi bereits Anfang der 50er Jahre beschrieben wurde, schien er jahrelang unbemerkt, bis er 2002 in einem Reiseführer über ostafrikanische Reptilien abgebildet wurde. Wenige Jahre später entwickelte sich das gelegentliche Abfangen dieser Art dann in einen regelrechten Massenfang und der Williams-Zwerggecko wurde in die ganze Welt exportiert. Plötzlich ist dieser kleine Gecko seiner Farbenpracht zum Opfer gefallen und die wildlebenden Populationen wurden zusätzlich zur Lebensraumzerstörung durch die zahlreichen Exporte deutlich geschwächt. Allein im Kimboza Forest wurden die Wildfänge innerhalb weniger als fünf Jahren auf rund 40.000 Tiere geschätzt, was circa 15% der Gesamtpopulation von L. williamsi in diesem Gebiet entspricht. Die Bedenken seitens der Tier- und Artenschützer waren also absolut berechtigt.

Die Ergebnisse dieser Studie waren sicherlich ausschlaggebend dafür, dass L. williamsi auf die Rote Liste der IUCN aufgenommen wurde, allerdings verwaltet die „International Union for Conservation of Nature“ lediglich die Liste der gefährdeten Pflanzen und Tierarten. Als „Nichtregierungsorganisation“ ist die IUCN nicht berechtigt den Handel zu regulieren.

Diese Aufgabe kann nur vom Washingtoner Artenschutzabkommen, der sogenannten „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora“ (CITES) übernommen werden. Dieses Abkommen enthält 3 Anhänge, die je nach Schutzbedürftigkeit in 1, 2 und 3 eingestuft werden. CITES greift allerdings nicht in die Souveränität eines Staates ein, sprich die rechtliche Umsetzung und der Vollzug werden von jedem Mitgliedstaat selbst bestimmt.

Trotz vorliegender Studien inklusive Zahlen und Fakten und einer Einstufung als ’critically endangered’ wurde erst Ende September 2016 auf der 17. CITES-Vertragsstaatenkonferenz in Johannesburg (Südafrika) beschlossen, L. williamsi in Anhang 1 aufzunehmen. Seitdem ist der kommerzielle Handel von Wildfängen gestoppt und es gelten nur noch Exportgenehmigungen in seltenen Ausnahmefällen.

Anfang 2017 wurde Lygodactylus williamsi als Folge des CITES 1 Status in Anhang A der Europäischen Artenschutzverordnung 2017/160 aufgenommen (Verordnung (EG) Nr. 338/97). Mit der Aufnahme von L. williamsi in Anhang I der CITES besteht eine Kennzeichnungspflicht für die in menschlicher Obhut gehaltenen Tiere. Diese muss für eine eindeutige Identifikation jedes einzelnen Tieres sorgen.

Aufgrund der geringen Größe dieser kleinen Geckos ist eine Kennzeichnung anhand eines Transponderimplantates in den Muskel nicht möglich. Mit einem Maß von 1,4 x 8,5 mm und einem Gewicht von knapp einem Gramm, machen die sogenannten Mikrotransponder rund 10% des Gesamtgewichtes aus und sind somit nicht mit dem Leben vereinbar.

Die Umsetzung, sprich die Art der Kennzeichnung, obliegt allerdings auch hier der zuständigen Behörde. Da die individuelle Musterung hinsichtlich der Flanken- und Schulterflecken eine eindeutige Identifikation erlaubt, ist dementsprechend die Fotodokumentation die Methode der Wahl.

Haltung und Zucht

Aufgrund der geringen Größe dieser kleinen Geckos ist eine Kennzeichnung anhand eines Transponderimplantates in den Muskel nicht möglich. Mit einem Maß von 1,4 x 8,5 mm und einem Gewicht von knapp einem Gramm, machen die sogenannten Mikrotransponder rund 10% des Gesamtgewichtes aus und sind somit nicht mit dem Leben vereinbar.

Die Umsetzung, sprich die Art der Kennzeichnung, obliegt allerdings auch hier der zuständigen Behörde. Da die individuelle Musterung hinsichtlich der Flanken- und Schulterflecken eine eindeutige Identifikation erlaubt, ist dementsprechend die Fotodokumentation die Methode der Wahl.

Im Gegensatz zu anderen Vertretern der Gattung Lygodactylus ist der Himmelblaue Taggecko absolut nicht scheu, im Gegenteil! Eingewöhnte Tiere sind äußerst zeigefreudig und werden sehr zutraulich. Meine Zuchtpärchen werden in Terrarien der Maßen 50x50x80 cm gehalten. Dabei nutzen diese aktiven und flinken Zwergtaggeckos das gesamte Terrarium in vollem Ausmaß.

Als Bodensubstrat verwende ich herkömmliche Erde, die mit weißen Asseln und Springschwänzen beimpft wurde. Diese Arthropoden spielen nicht nur eine nützliche Rolle als sogenannte Bodenpolizei, sondern stellen vor allem für Jungtiere eine permanent zugängliche Futterquelle dar, ohne dass die Geckos der Verletzungsgefahr durch Anbeißen der Futtertiere ausgesetzt werden.

Obwohl Lygodactylus williamsi in der Natur ausschließlich Schraubenpalmen bewohnt, stellen die Tiere im Terrarium keine besonderen Ansprüche an die Auswahl der Pflanzen. Es werden allerdings bevorzugt großblättrige und stabile Pflanzen genutzt. In meinen Terrarien wurde vor allem die pflegeleichte Zamioculcas zamiifolia, ein Aronstabgewächs aus Ostafrika, sehr dankbar angenommen.

Da die handelsüblichen Terrarien in der Regel nur mit schmalen Lüftungsgittern ausgestattet sind, habe ich mich für eine Sonderanfertigung mit breiten Gazen entschieden. Durch das Anbringen der Lampen über der Gaze außerhalb des Terrariums können sich die flinken und agilen Geckos nicht an den Lampen verbrennen. Im Gegensatz zu Glas werden die lebensnotwendigen UV-Strahlen durch die zwischenliegende Gaze nicht vollständig absorbiert. Allerdings ist zu beachten, dass die UV-Absorption durch feine Gitter oder Gaze oftmals erheblich unterschätzt wird!

Als Lichtquelle mit UV-Versorgung habe ich sowohl mit renommierten Metalldampflampen als auch mit energiesparenden Kompaktlampen als günstigere Alternative gearbeitet und konnte weder Unterschiede bei dem Verhalten der Elterntiere, noch bei der Entwicklung der Jungtiere beobachten. Dazu möchte ich allerdings anmerken, dass dies sicherlich auch im Zusammenhang mit der Futterqualität steht und Faktoren wie ’Goodloading’ oder Supplementierung sicherlich in die Entwicklung und das Wohlbefinden der Tiere mit einfließen. Im Falle jeglichen Zweifels tendiere ich zu einer leistungsstarken Metalldampflampe als UV-Quelle.

Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 26 - 30°C mit einer lokalen Temperaturerhöhung auf bis zu 35°C. Die Nachtabsenkung erfolgt auf Zimmertemperatur und entspricht circa 21°C.

Als Futtertiere biete ich hauptsächlich kleine Heimchen, Erbsenkäfer, Erbsenblattläuse und Fruchtfliegen an. Im Gegensatz zu anderen Züchtern habe ich recht gute Erfahrungen mit der Fütterung von Drosophila melanogaster gemacht und kann nicht bestätigen, dass Lygodactylus diese Fruchtfliegen schlecht vertragen.

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit und der großen Nachfrage ist die erfolgreiche Nachzucht von großer Bedeutung und hilft letztendlich die Tiere in ihrer freien Wildbahn indirekt zu schützen. Obwohl die Reproduktionsrate sehr hoch ist, zeigten sich anfangs doch einige Schwierigkeiten bei der Aufzucht der Schlüpflinge. In der Regel kleben die Weibchen zwei hartschalige Eier an glatte Oberflächen, bevorzugt Terrarienscheiben. Die Eier sind nicht von ihrer Unterlage zu trennen. Bei den im Terrarium herrschenden Temperaturbedingungen sind die Tiere dann nach durchschnittlich 90 Tagen Inkubationszeit geschlüpft.

Die jeweils zwei Jungtiere der ersten zwei Gelegen wurden bereits wenige Stunden nach dem Schlupf von den Elterntieren gejagt und gefressen. Daraufhin habe ich mich dazu entschlossen, die weiteren Gelege mit passend zugeschnittenen Bechern zu umzäunen, um die Nachzuchten nach dem Schlupf rausfangen zu können, bevor sie den Elterntieren zum Opfer fallen.

Die Aufzucht der winzigen, nur wenigen Gramm schweren Schlüpflinge erfolgte zuerst in kleinen Boxen die nach oben hin mit zugeschnittenen Strumpfhosen umschlossen wurden, um die Versorgung mit UV-Strahlung zu ermöglichen. Als Unterlage habe ich Küchenrolle verwendet und die Einrichtung beschränkte sich auf einen abgekochten Kletterast, sowie einige größere Pflanzenblätter die zuvor gründlich mit Wasser gereinigt wurden. Leider sind die ersten 6 Tiere bereits wenige Tage nach dem Schlupf verstorben.

Daraufhin habe ich die nächsten Nachzuchten in kleinen Glasterrarien mit den Maßen 15x15x30 cm gehalten. Dieses Mal habe ich auf meinen sterilen Bodenbelag aus Küchenrolle verzichtet und das Bodengemisch der Elterntiere inklusive Springschwänzen und weißen Asseln verwendet. Obwohl sich die Überlebensrate um einiges gebessert hat, wollte ich mich mit einer Sterberate von circa 50 % absolut nicht zufriedengeben.

Aufgrund der winzigen Größe ist es oftmals unmöglich, eine zielführende Diagnostik zu betreiben. Bei Geckos in dieser Größenordnung ist es in der Regel nicht möglich Blut zu gewinnen, geschweige denn eine ausreichende Menge an Blut zu entnehmen. Diagnostische Verfahren wie Ultraschall, CT oder Röntgen stoßen bei dieser Größe ebenso an ihre Grenzen.

Nach zahlreichen Telefongesprächen mit anderen Züchtern wurde mir von einer Beobachtung berichtet, bei welcher die Jungtiere am Kot der Elterntiere geleckt haben.

Daraufhin habe ich unverzüglich angefangen den Kot der Elterntiere von den Scheiben abzufangen und diesen zu den Nachzuchten ins Terrarium zu geben. Bis auf vereinzelte Ausfälle wie beispielsweise eine Wirbelsäulendeformation, ist die Aufzucht der Jungtiere fast ausnahmslos geglückt!

Die Aufnahme von Mikroorganismen über den Kot der Elterntiere hat wahrscheinlich dazu geführt, eine lebensnotwendige Darmflora bei den Schlüpflingen aufzubauen. Obwohl dies keine neue Erkenntnis ist und bereits bei größeren Reptilien, wie bei Schildkröten und Agamen beschrieben wurde, bleibt es außerordentlich beeindruckend, dass dies ausschlaggebend für meine Aufzucht bei Lygodactylus williamsi war. Es sind manchmal nur kleine Erkenntnisse die zu einem Erfolg in der Haltung oder Zucht führen und in diesem Fall vielleicht sogar zum Erhaltungsschutz in der Natur beitragen können.